SECIモデルとは

SECIモデル(SECI model of knowledge dimensions)とは、個人が持つ知識やノウハウを、誰もが理解できるマニュアルやデータに変換して共有することで新たな知識を生み出すナレッジマネジメントのフレームワークのこと。一橋大学名誉教授の野中郁次郎さんと竹内弘高さんが提唱しました。

職人のノウハウもマニュアル化できるもんなの?

簡単じゃないけどできるよ!それを実現するのがSECIモデルという考え方ね。

職人が休みだからできません?

個人の知識をいかに組織の知識にするか、知識の創造と共有は、組織内での効果的なコミュニケーションとイノベーションに不可欠な要素です。

とは言え、匠の技・長年の経験や勘のようなものはどうしても属人のものになってしまいがちで、それを組織のものにすることは簡単ではありません。

SECIモデルは、そんな属人になりがちな知識がどのように個人から組織全体に広がっていくかを理解するための優れた枠組みです。

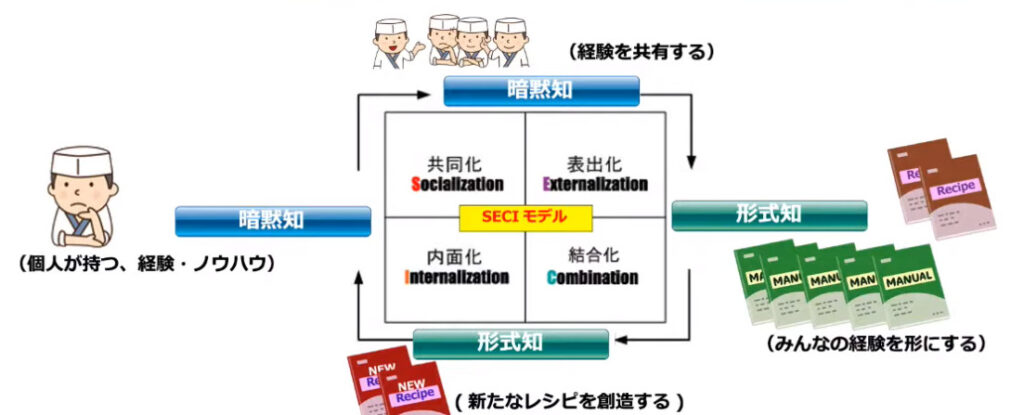

暗黙知と形式知

職人が持つ、言葉や文字で表現しにくい情報のことを暗黙知と言います。

また、マニュアルやレシピなど、言葉や文章で表現される情報のことを形式知と言います。

暗黙知を形式知に、形式知を暗黙知に変換していくことで、情報を組織内で循環・活用させる。これがSECIモデルの基本的な考え方です。

SECIモデルの4プロセス

共同化(Socialization)

共同化は、知識を人々の間で共有するプロセスです。これは、直感的なコミュニケーションや体験を通じて行われます。オフィスでの軽いおしゃべりや、仕事の合間に行われる会話などがこれにあたります。例えば、ミーティングでのディスカッションを通じて、経験豊富なメンバーが新人にノウハウや洞察をシェアすることがあります。

表出化(Externalization)

表出化は、個人の知識や経験を言葉やドキュメントなどの形式に変換するプロセスです。これにより、個人の暗黙知を明示的な知識に変え、共有しやすくします。ブレインストーミングセッションやレポート作成などがこれに該当します。たとえば、エンジニアが複雑なコーディング手法をドキュメントにまとめ、チーム全体で利用できる形にすることが考えられます。

結合化(Combination)

結合化は、異なる情報や知識を組み合わせて新しい知識を生み出すプロセスです。これは、データベースやレポート、プレゼンテーションなどの形式で行われることが多いです。例えば、市場調査データと顧客のフィードバックを組み合わせて、新しい市場戦略を開発することが考えられます。

内面化(Internalization)

内面化は、外部から得た知識を今度は個人の暗黙知として吸収するプロセスです。これは、個人が新しいスキルや情報を自分自身の経験として取り入れる際に行われます。トレーニングや実地経験を通じて、外部の知識が内部化されることがあります。例えば、新しいプロジェクト管理ツールを学ぶために、トレーニングセッションに参加することが考えられます。

自転車の乗り方だって文書化できる

例えば「自転車の乗り方」は暗黙知です。感覚的なものなので、なかなか文章にしにくいですよね。

でも、共同化~表出化のプロセスを経て形式知にすることは可能です。

この変換は「文書化しにくい」ものではありますが、「文書化できない」ものではありません。

SECIモデルは、これらのプロセスが連続的に循環し、知識が組織内で共有され、活用される過程を示しています。

組織は、このモデルを通じて知識の創造と共有を促進し、革新的なアイデアや最良のプラクティスを生み出すことができるでしょう。

(参考文献)

野中郁次郎「知識創造企業」(竹内弘高共著 梅本勝博訳)東洋経済新報社(1991)

コメント