顔面フィードバック仮説とは

顔面フィードバック仮説(Facial feedback hypothesis)とは、その表情に見合った感情を引き起こしてしまうとする現象のこと。

もともと進化論で有名なチャールズ・ダーウィンが、いろんな動物を観察する中で、体の動きが気持ちに影響を及ぼすことだってあるんじゃないか?と疑問に思ったことが始まりです。

そして19世紀半ば、アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズと、デンマークの心理学者カール・ランゲが奇しくも同時にある仮説を立てました。それが…

身体的変化が、情動を生み出す。

というものでした。簡単に言うと…

「悲しい」から「泣く」のではなく、

「泣く」から「悲しい」のだ。

「楽しい」から「笑う」のではなく、

「笑う」から「楽しい」のだ。

という仮説です。

これは、ジェームズとランゲの名前を取って、ジェームズランゲ説(James–Lange theory)と呼ばれました。体の動きが感情を引き起こしているという考え方です。

さらに、1962年に心理学者のシルヴァン・トムキンズが、「体」というより「顔」こそが感情を引き起こすとし、改めて顔面フィードバック仮説として提唱されました。

表情フィードバック仮説やフェイシャルフィードバック仮説とも呼ばれます。

ふーん・・。心と体が繋がっているってとこから発展して、心と顔なんだ。

辛いことがあっても、うじうじ悩むより笑顔を作れってことね。

笑顔でいると、幸福な状態だと脳が錯覚する

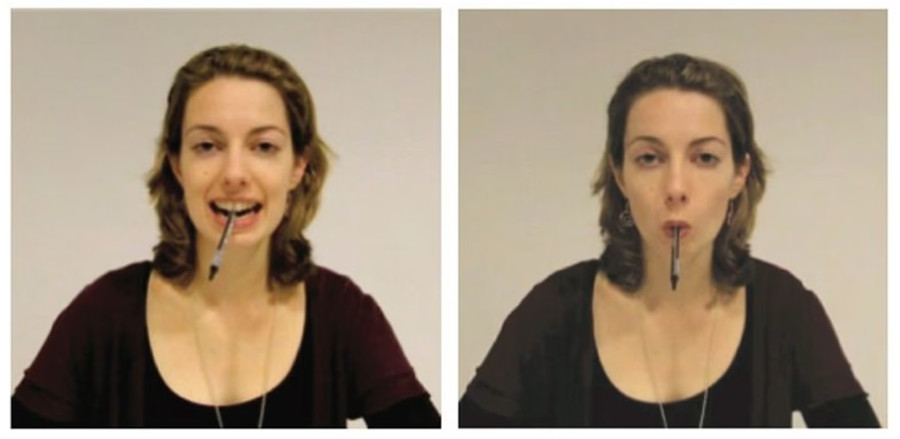

1988年に顔面フィードバック仮説に関する興味深い実験が行われました。

・歯でペンを挟むチーム(口が「イ」の形になる=笑顔)と、

・唇でペンを挟むチーム(唇が「ウ」の形になる)の2チームの

どちらが漫画を読んでより「面白い」と感じるかという実験です。

この実験では、顔面フィードバック仮説を裏付けするように「歯でペンを挟むチーム」、つまり疑似的に笑顔を作っているチームが、より漫画を面白いと感じる結果になりました。

顔面フィードバック仮説のメカニズム

なぜ、顔面フィードバック仮説は起きるのでしょうか。以下の要因が考えられます。

筋肉の動きと感情の関連:

顔の筋肉の動きは、脳内の感情センターや神経回路にフィードバック信号を送ります。例えば、笑顔の筋肉が動くことで、脳は「喜び」や「幸福」などの感情と関連付けることがあります。

感情の認知と反応:

顔の表情は感情を認知する手がかりとなります。自分の顔が笑顔であることを認識することで、脳は自分が「幸福」な状態にあると解釈することがあります。これにより、感情体験が影響を受ける可能性があります。

表情と生理的反応:

顔の表情は生理的な反応にも影響を与えることがあります。笑顔を作ることでリラックスする反応が促進され、ストレスホルモンの分泌が減少するなど、体内の生理的状態に変化をもたらす可能性があります。

顔の表情と社会的相互作用:

他人の顔の表情に対する反応は、我々の感情や行動に影響を与えます。自分が笑顔を作ることで、他人とのコミュニケーションや相互作用が円滑になる可能性があります。

これらの要因が組み合わさって、顔面フィードバック仮説のメカニズムが構築されます。具体的な感情や心理状態が、顔の表情によって影響を受けると同時に、逆に自分の表情が感情や心理状態に影響を与えるという相互作用が生じるとされています。

顔面フィードバック仮説を理解し、日常生活で活用する

テレビなどで不祥事を起こした会社や芸能人の謝罪会見を見かけることがあります。

上手く炎上を抑え込むことができる謝罪会見というのは稀なケースで、実際には謝罪会見のやり方や態度がかえって批判を集めてしまう最悪なパターンもあります。

よくありがちなのが、謝罪する立場の人間がなぜか笑みを浮かべてしまうという失態です。

謝る側の人間がニヤニヤしてたら、まったく反省していないように見えてしまうため絶対に笑みを浮かべるシーンではありません。

しかし、時に人間は、圧倒的に自分が責められる謝罪会見のような強烈なストレス状態にさらされた時、あえて笑顔を作ることでリラックスを得て、心の中になんとか小さな余裕を生み出そうという心理が働きます。

これも笑顔から心の安らぎを作ろうとする顔面フィードバック仮説の一種と言えます。(適応的顔面フィードバック)

私たちの日常の場面で、なかなか謝罪会見のような場所に立たされることはありませんが、顧客のクレームを真摯に受け止める場合や、上司に厳しく叱られている時など。

こんな時にも人間の脳は心に余裕を作り出そうとするので、うかつな表情をしてしまわないように注意が必要です。

また、困難なことに挑戦している時こそ笑顔でいることで、脳は楽しいことが起きていると錯覚します。常に笑顔で壁を乗り越えていく、そんなデキるヤツになりたいですね。

(参考文献)

Strack F, Martin LL, Stepper S. “Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. ” J. Pers. Soc. Psychol.(1988)

コメント