ストックホルム症候群とは

ストックホルム症候群(Stockholm syndrome)とは、誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者が、犯人との間に不思議と心理的なつながりを築いてしまう現象のこと。

ストックホルム症候群は、1973年にスウェーデンの首都・ストックホルムで発生した銀行強盗事件に由来します。

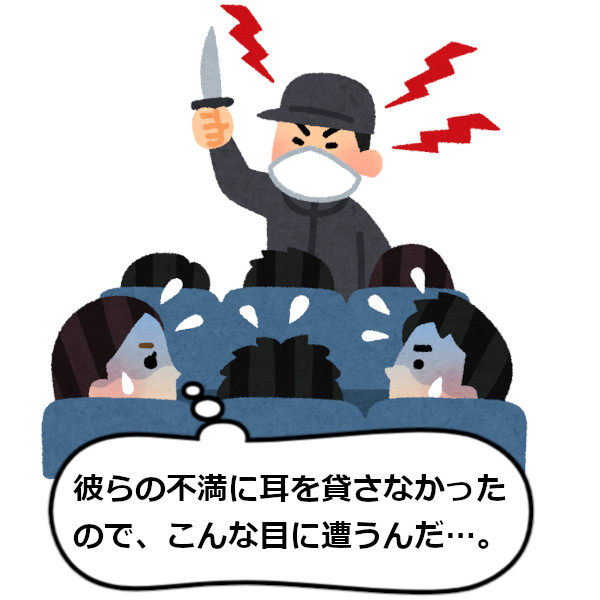

事件中、犯人によって数日間人質とされた銀行員たちは、警察との交渉中に意外な行動をとりました。彼らは自分たちを拘束している犯人になぜか協力し、犯人が寝ている間は代わりに警察に銃を向けて敵対するなど、人質とは思えない行動を繰り返しました。

また、人質たちは犯人に同情し、彼らの解放よりも犯人を支持する発言をしたのです。

なんか、そーゆー映画があったような・・

犯人に恋しちゃうみたいなやつね♪

なぜストックホルム症候群が起きるのか

心理学者たちは、このような反応がなぜ起こるのかを説明するために、いくつかの説を提案しています。

「許可」が好意を生み出す説

犯人により行動が制限されている極限状態においては、会話、飲食、トイレなど、すべての行動に犯人の許可が必要になります。そのため「トイレが認められる」といったような犯人からの許可に小さな感謝の気持ちが芽生え、犯人に対する好意的な印象が生まれます。そして好意的姿勢の人質に対し、犯人側も好意的に振る舞うことで、お互いの間で「好意の循環」が発生し、信頼関係を築いてしまうという説です。

サバイバル戦略説

抵抗するよりも、犯人の行動や主張に合わせた行動をとったほうが生存確率が高まる。つまり人質側には、犯人に対して好意や協力的な態度を示すことで、彼らからの暴力や攻撃を回避しようと試みる生存戦略が無意識に発動しているという説です。

コントロール欲説

人質は、行動が完全に制限されている現在の状況を少しでも改善し、自分が何かしらコントロールできるものを得るために、犯人の作業を手伝う等、彼らとの繋がりを持つことで関係性を強化しようとするという説です。

認知的不協和説

認知的不協和理論に基づくと、人は自分の行動と信念の間に一致を持たせようとする傾向があります。人質が犯人との関係に何らかの正当性を見出すことで、彼らは自らの状況に対する心理的なストレスを軽減することができます。その結果として犯人に協力的になるという説です。

被害者の心理を考える

このストックホルム症候群は、人質状況だけでなく、家庭内暴力や虐待的な関係においても見られます。

被害者は時に加害者を擁護し、外部の助けを拒絶することがあります。

これは、被害者が加害者との関係を正当化し、自らの状況を受け入れやすくするための無意識の試みとも解釈されます。

ストックホルム症候群を理解することは、被害者がなぜ加害者を支持するのか、またその心理的な背景を理解する上で重要です。

この現象を理解することで、被害者支援の方法を改善し、より効果的な介入が可能になるかもしれません。

被害者がどのような心理的な状況にあるのかを理解することが、彼らの回復を助ける第一歩となります。

コメント