ストループ効果とは

ストループ効果(Stroop Effect)とは、文字の色と意味という2つの情報が干渉してしまうことで理解・反応の遅れが生じてしまう現象のこと。

1935年にアメリカの心理学者ジョン・ストループによって発表されました。

法則うさぎ

なんか・・紛らわしいというか、脳が拒否反応を示しているというか・・

イトケン

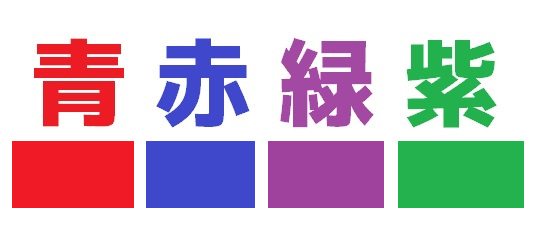

わかる!ちょっと気持ち悪いよね。以下の例をご覧ください!

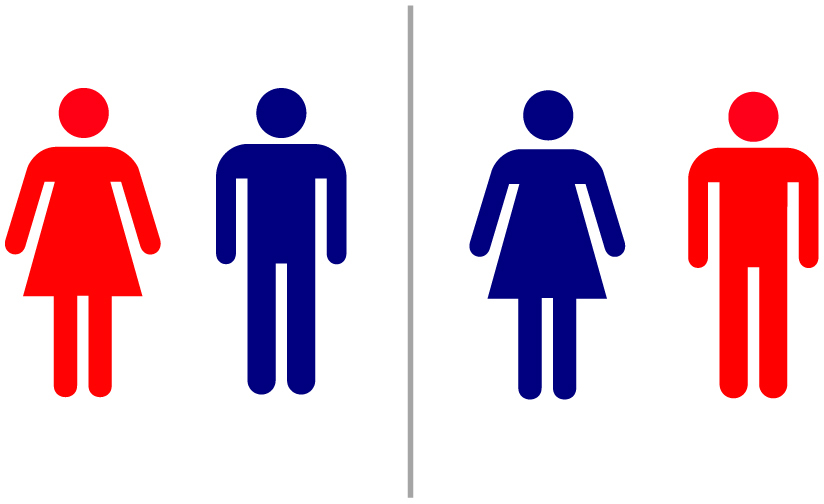

一瞬、迷いが生じてしまう

上のように「あか」と書かれた文字が青い色で表示されると、直感的に情報を受け取ることができず、一瞬、理解ができません。

このように目にした情報の判断が遅れる現象がストループ効果です。

ストループ効果はなぜ起こる?

この現象が起きる理由は、私たちの脳が言語情報と色情報を処理する際に、競合する情報が生じることにあります。

脳は通常、文字を読むことが我々にとって重要な課題であるため、文字情報を処理するための経路が優先されてしまいます。

そのため、色が一致していない場合でも、文字の意味が自動的に処理されてしまい、正しい色を選ぶのが遅くなるのです。

分かりやすさのために、情報を干渉させない

私たちが目にする商品やサービスの中には、なんとなく使いづらい、なんとなく分かりにくいものも存在します。

直感的に情報を処理できないのは、ストループ効果のように複数の情報が干渉し合っていることが原因かもしれません。

(参考文献)

嶋田 博行著 「ストループ効果―認知心理学からのアプローチ」培風館(1994)

コメント