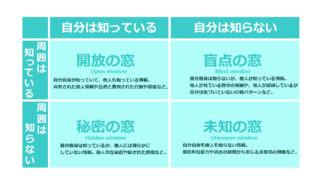

他者/自己

他者/自己 スポットライト効果

スポットライト効果とは、社会心理学の概念で、人々が自分の行動や外見が他人によって見られ、評価されることに対して過剰に意識し、実際よりもはるかに多くの注目を浴びていると誤って感じる心理現象を指します。つまり、自分が中心にいるという錯覚を持ち、他人が自分のことを思っているほど実際には注意を払っていないにも関わらず、自分の失敗や外見の欠点などが周囲に強く注目されていると過大評価するのです。

他者/自己

他者/自己  マーケティング

マーケティング  セルフコントロール

セルフコントロール  アイデア

アイデア  他者/自己

他者/自己  他者/自己

他者/自己  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  マーケティング

マーケティング  他者/自己

他者/自己  他者/自己

他者/自己  セルフコントロール

セルフコントロール