マクレガーのX理論/Y理論とは

マクレガーのX理論/Y理論(Mcgregor’s motivation theory X and Y)とは、人間の対立する2つの本質から提唱された、人にやる気を出させるモチベーション理論のこと。

アメリカの経営学者であり心理学者のダグラス・マクレガーは、人間のやる気には2つの理論が存在することを自身の著書で発表しました。

X理論

「人間は怠ける生き物である。よって、仕事をさせるには厳しく管理する必要がある。」

仕事なんてしたくないのが人間の本質であり、隙あらば怠けようとする。彼らを動かすにはちゃんと上の立場の人間が、命令・管理・規律を作り、時には罰則も必要であるとした考え方。

Y理論

「人間は自ら進んで仕事をする生き物である。よって彼らの自主性を尊重する必要がある。」

人間は自己実現のために進んで仕事をするし、問題があれば自主的に解決する努力をする。彼らを動かすには、1人1人の自主性を尊重し、見守り続ける必要があるとした考え方。

なるほど・・分からん。

結局どっちなの!?というツッコミ禁止♪

X理論とY理論、結局どっちなの?

人間のやる気に関するこのマクレガーのX理論/Y理論は2つの相反する考え方なので、どちらが本当にモチベーションに結びつくのか混乱しそうになります。

しかし、私たちの働く会社組織を振り返っても、上司が全てを決めてメンバーはそれに従うスタイルの会社もあれば、1人1人が自主的に考え行動するスタイルの会社もあります。部署間でもスタイルの違いがみられることもあります。この違いはなぜ生まれるのでしょうか。

一般的には、その組織に所属するメンバーの欲求レベルによって、X理論とY理論のどちらが適しているかが見えてきます。つまり、人間として、チームとしての成熟度次第ということです。

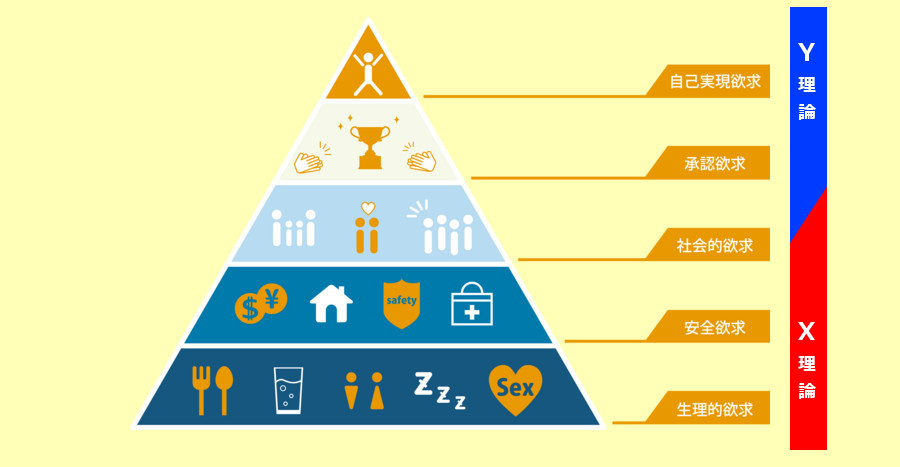

アブラハム・マズローが提唱した欲求段階説によると、人間の欲求レベルは5段階に分かれていました。X理論/Y理論を提唱したダグラス・マクレガーもこのマズローの欲求段階説に強く影響を受けた考え方をしています。

どのレベルの欲求を持つチームなのか

人間の欲求は5つの層を成していて、下の欲求を満たすと、新たに上の欲求が生まれるというのがマズローの欲求段階説でした。

「生きたい」「安全に暮らしたい」「社会と繋がっていたい」という下位の3つの欲求は、自分の周りの環境を満たそうとする「外的欲求」と呼ばれますが、これらはあくまで1人1人の思いであり、組織の生産性とは全くと言っていいほど関係がありません。

上位2つの「認められたい」「成長したい」欲求は、自分の内面を満たそうとする欲求で「内的欲求」と呼ばれます。これは、自己鍛錬の意識があり、さらに自分を高めようとする欲求です。

では、X理論とY理論のどちらが人のやる気に繋がるかというところを改めて考えてみると、自分のことを考えるのに精一杯な低次元の欲求を持つメンバーには、命令・管理を用いるX理論が適していて、逆に自分を成長させたい高次元の欲求を持つメンバーには、自主性を尊重するY理論が適していると考えられます。

つまり、チームの成熟度によって、X理論とY理論を使い分ける必要があるということです。

右も左も分からない新卒社員グループに、Y理論で自主性を重視しても彼らのモチベーションは向上しません。X理論で事細かに指示・命令をすることで、彼らにとってはそれを1つ1つクリアしていく達成感がモチベーションに繋がる可能性があります。

そして、そんな新卒社員グループも入社から数年が経過し、チームが成熟してきた時(欲求段階説の下位欲求が満たされた時)、X理論で命令ばかりしていると彼らのモチベーションが下がります。X理論を脱却し彼らの自主性を重んじるY理論の出番が来るわけです。

(参考文献)

ダグラス・マクレガー「企業の人間的側面:統合と自己統制による経営」産能大学出版,(1970)https://amzn.to/3ToxgDz

コメント