マーケティング

マーケティング ランチェスターの法則

ビジネスの世界は、しばしば戦場に例えられます。市場での成功を目指す企業は、戦略的に競合他社との競争に臨む必要があります。ここで役立つのが、「ランチェスターの法則」です。本記事では、この法則をビジネスの文脈で分かりやすく解説します。

マーケティング

マーケティング  アイデア

アイデア  アイデア

アイデア  メンタルヘルス

メンタルヘルス  ファシリテーション

ファシリテーション  フレームワーク

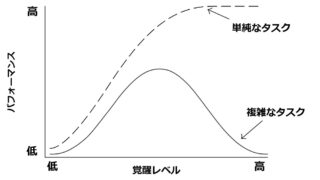

フレームワーク  やる気

やる気  セルフコントロール

セルフコントロール  他者/自己

他者/自己  セルフコントロール

セルフコントロール  記憶

記憶  他者/自己

他者/自己  セルフコントロール

セルフコントロール  チーム作り

チーム作り  メンタルヘルス

メンタルヘルス  メンタルヘルス

メンタルヘルス  メンタルヘルス

メンタルヘルス  メンタルヘルス

メンタルヘルス  犯罪心理

犯罪心理  教訓

教訓