チーム作り

チーム作り カッツ理論

リーダーに必要な能力は才能ではなくスキルで決まる。カッツ理論をもとに、テクニカル・ヒューマン・コンセプチュアルの3つの力と、役職ごとの使い分けを分かりやすく解説します。

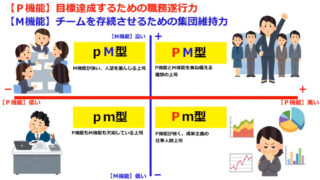

チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り  チーム作り

チーム作り